コインを入れたら、サーボモーターが動きます。

使っている機能

- スピーカー

- 入出力ピン(センサーとサーボモーターに利用)

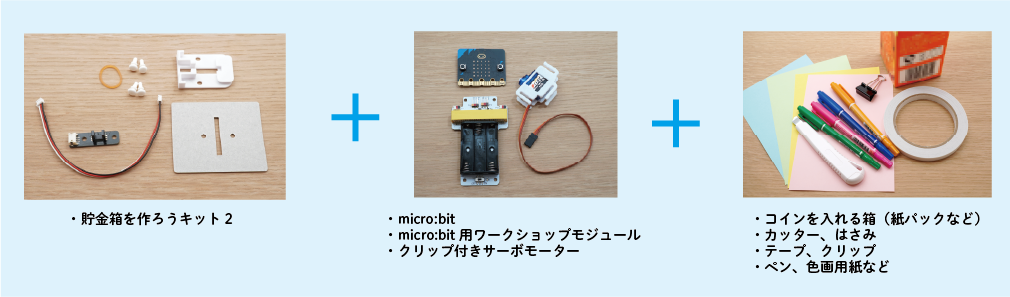

用意するもの

サーボモーターについて

サーボモーターを初めて使う人は、まずチュートリアルの「サーボホーン」「micro:bitとの接続方法」「プログラミング(MakeCode)」をチェックしましょう。

※初めて micro:bit で遊ぶ場合は、micro:bit チュートリアル「初めてのプログラミング」にチャレンジしてみてください。

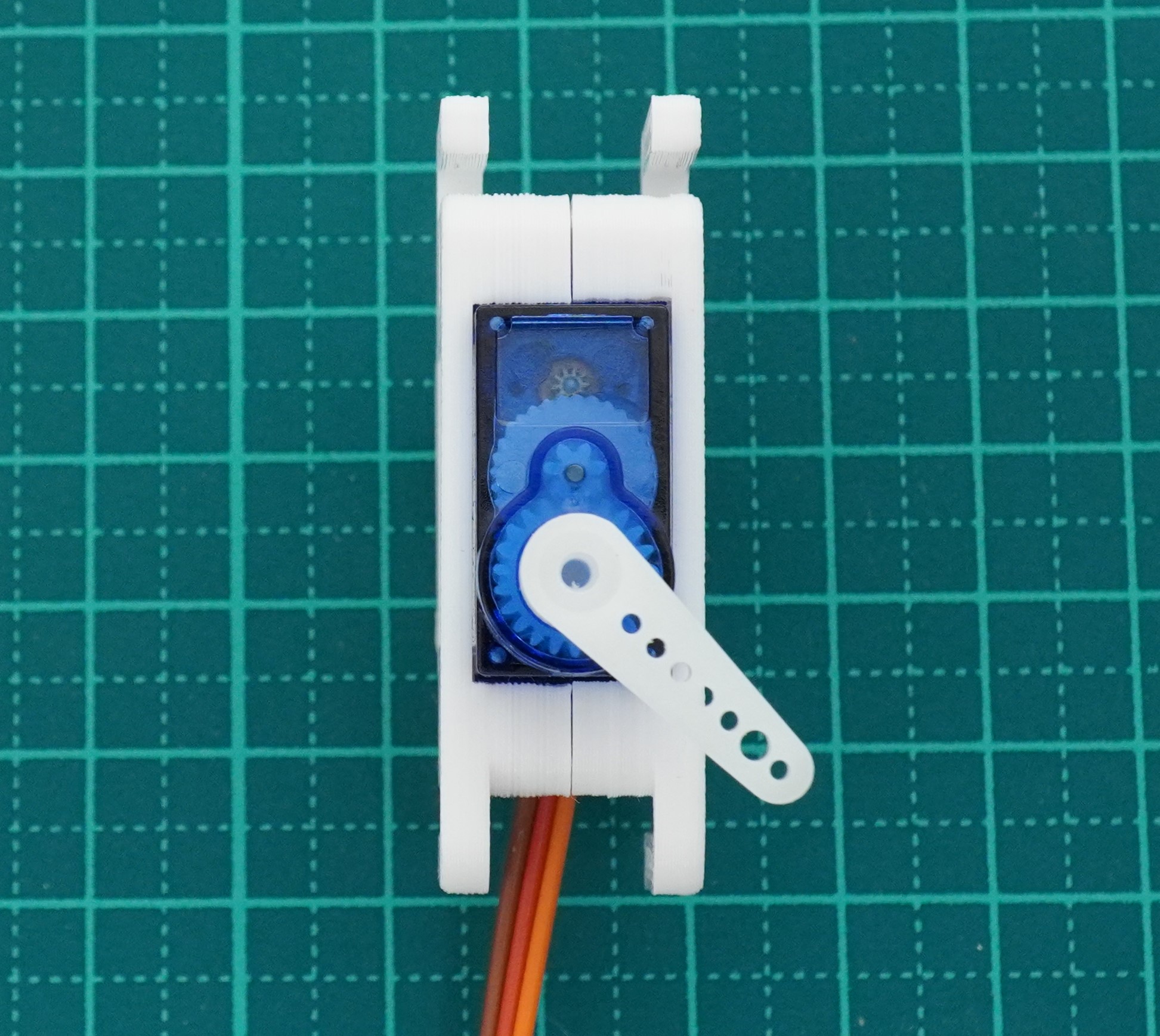

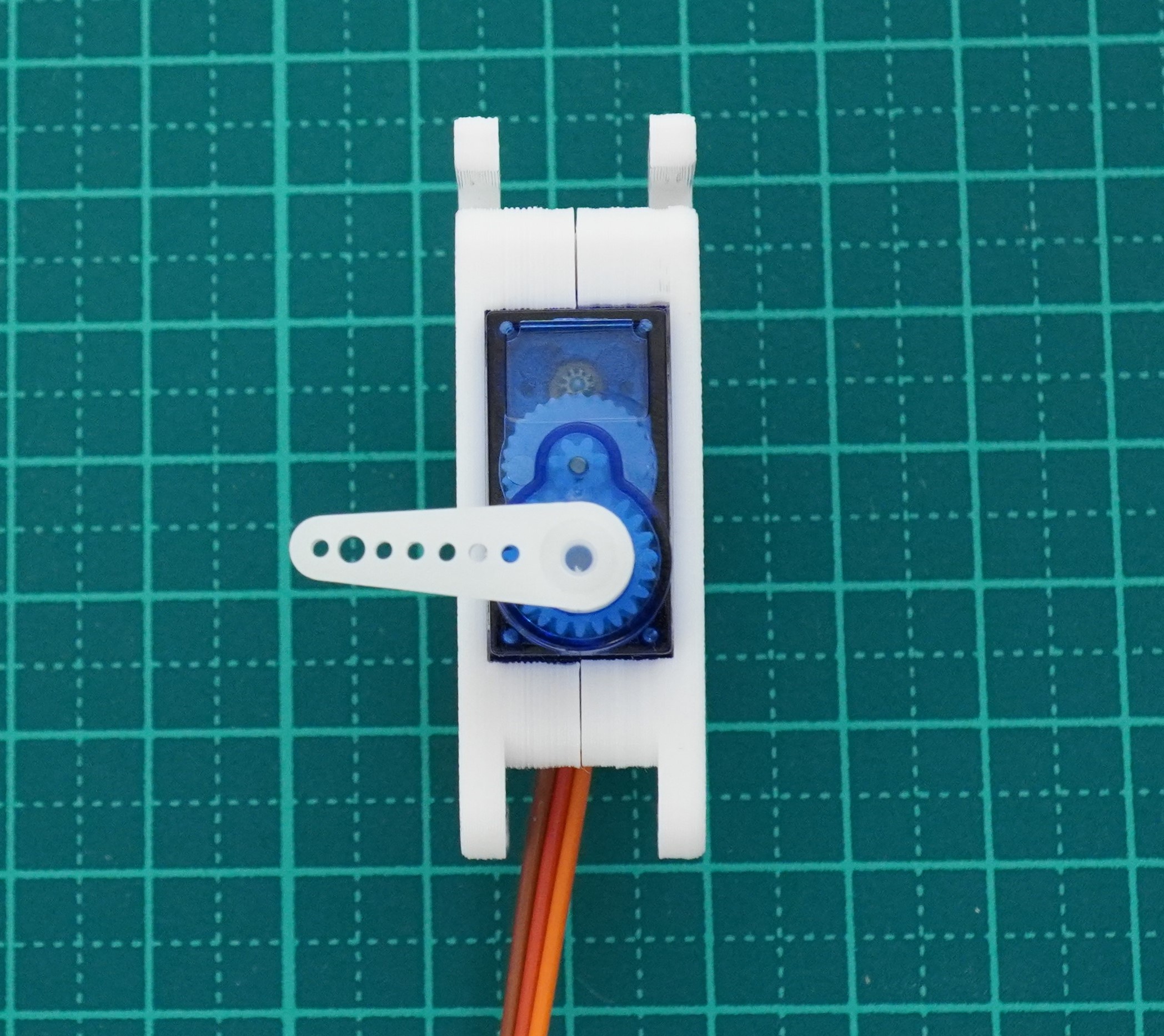

サーボホーンのとりつけ

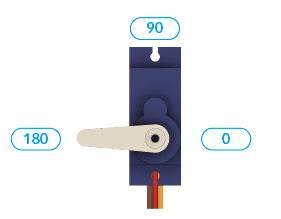

今回は、「角度」と「サーボホーンが指し示す向き」が左図になるよう、角度「180」のときに左、角度「90」のとき上、角度「0」のときに右を向くようにします。

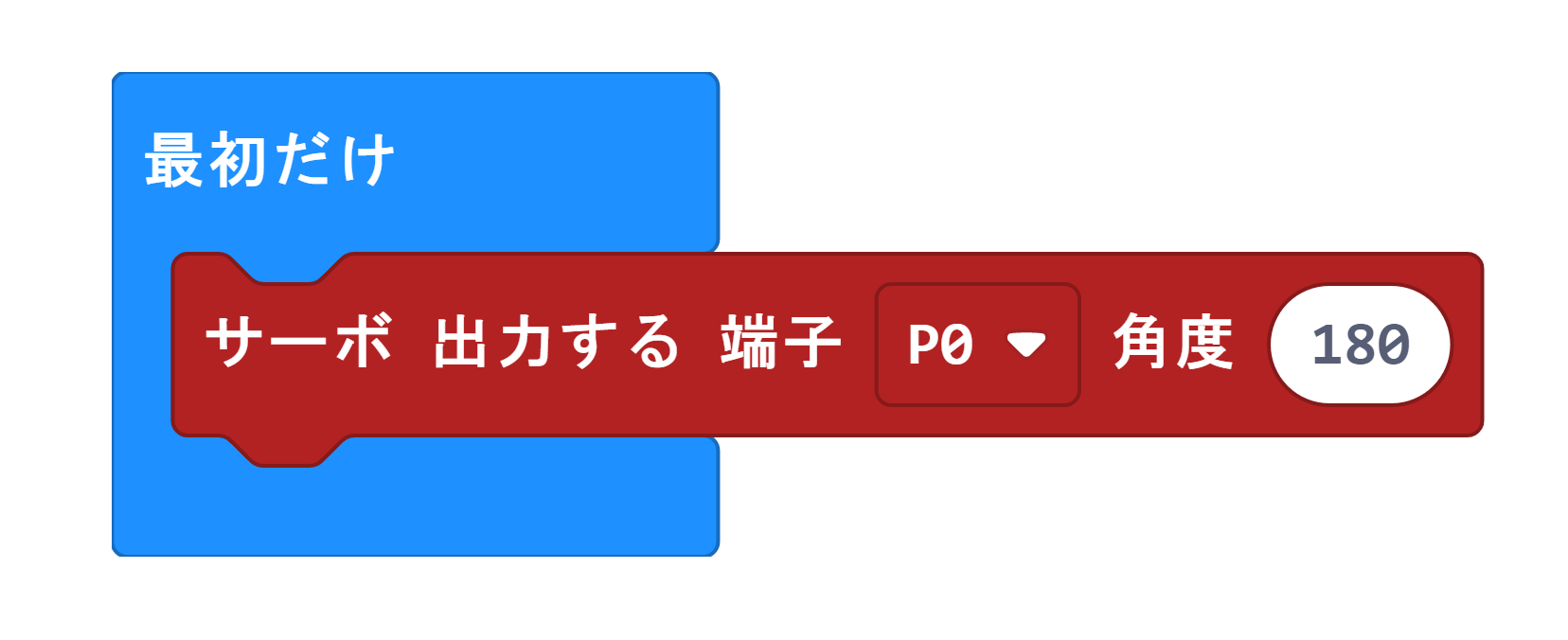

こちらのプログラムを micro:bit に書き込んで、ワークショップモジュールの電源をONにしてみてください。

※「端子」はサーボモーターを接続しているピン番号に設定してください(詳細)。

もし左画像のように、サーボホーンが左を向いていない場合は、サーボホーンをはずして左に向く位置で取りつけなおしてください。

※サーボホーンを取りつけなおすときは、ワークショップモジュールの電源は一度OFFにしましょう。

もう一度、ワークショップモジュールの電源をONにしてください。左画像のように、サーボホーンが左を向いていたらOKです。

組立

※貯金箱を初めて作る人は、貯金箱の作例ページをチェックしてください。

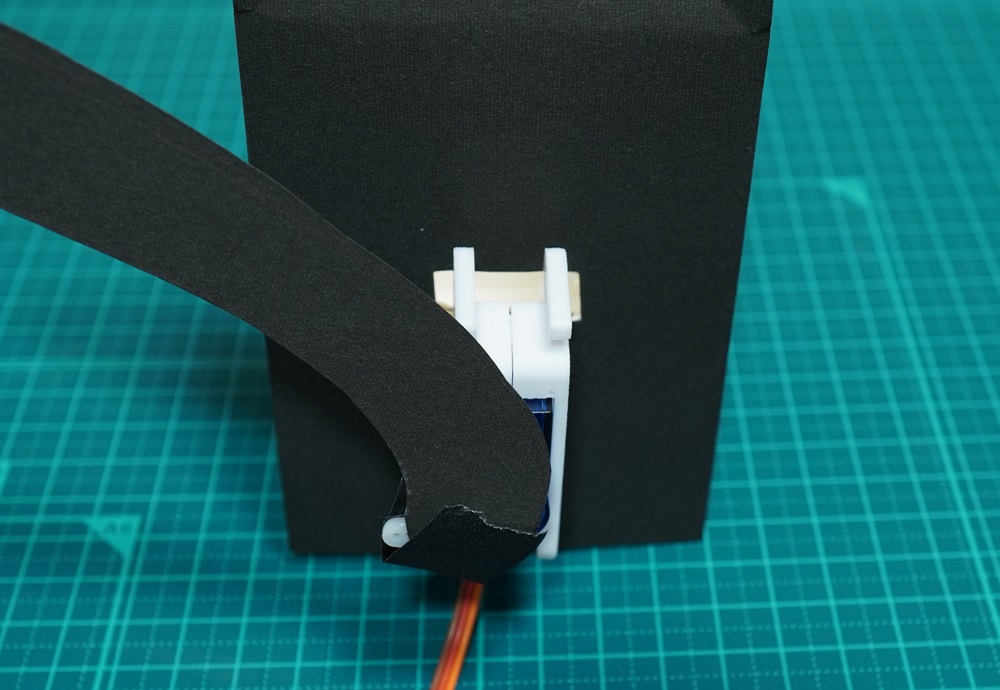

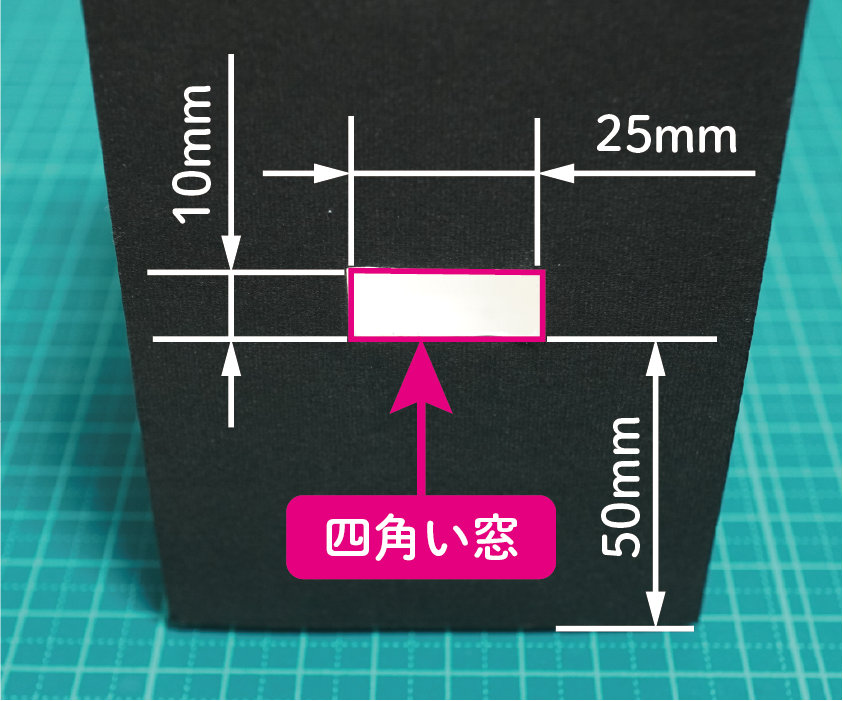

シッポをつけたい面に四角い窓を作ります。写真の赤線部分をカッターで切ってください。

位置や切る大きさは、だいたいでOKですが、窓のサイズは最低 10mm × 25mm あるとサーボモーターの取り付けやすがしやすくなります。

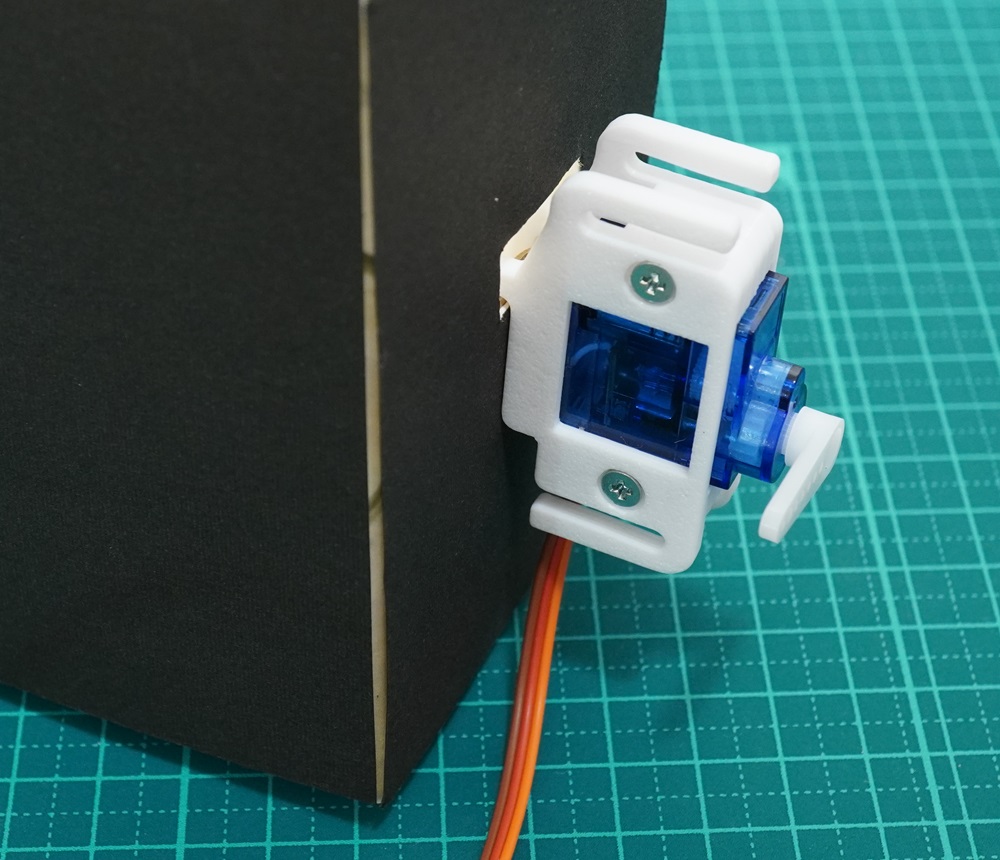

クリップ付きサーボモーターを箱に取り付けます。

紙パックの内側から薄いダンボール板などをはさむと、しっかりと固定することができます。

サーボホーンにシッポを貼り付けたら完成です。テープやグルーガンを使って貼り付けましょう。

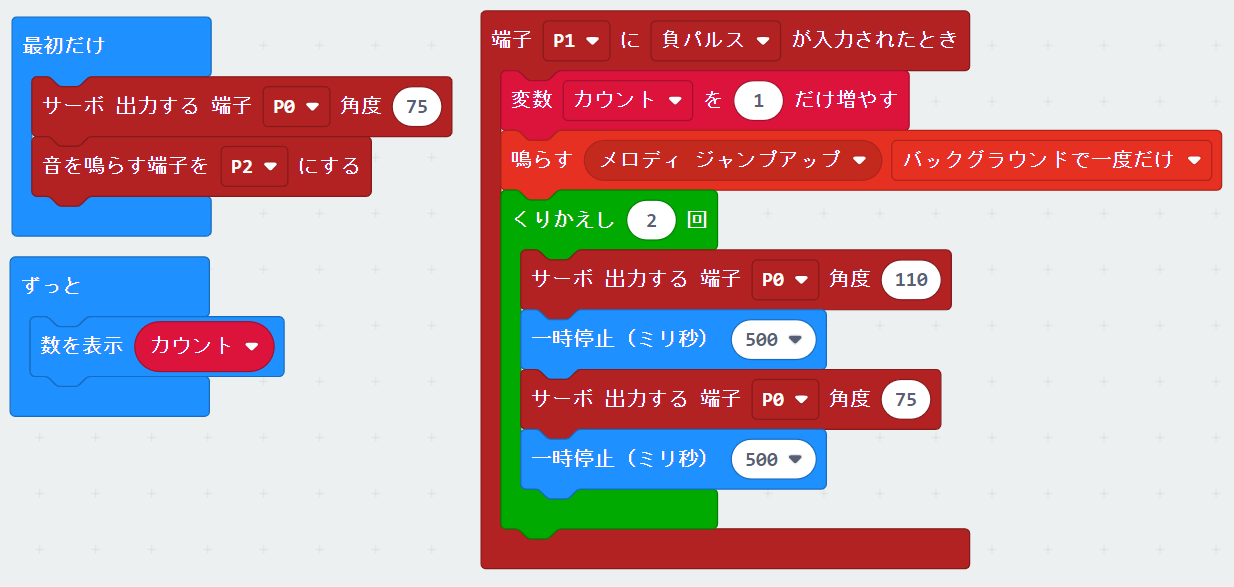

プログラム

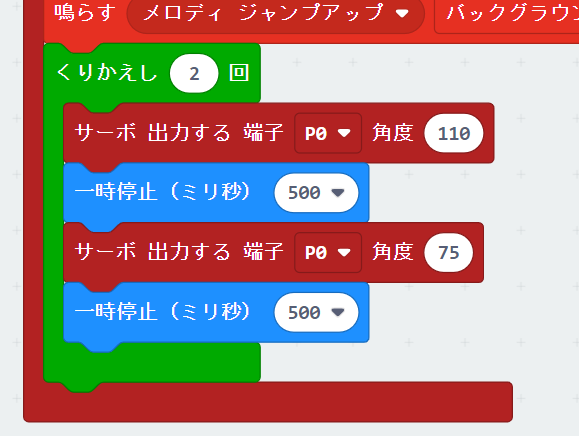

コインを入れたら、シッポがぴくぴく動くようにしていました

プログラムURL:https://makecode.microbit.org/_CDodo72rsYYh

※こちら画面のプログラムをMakeCodeで開く方法はチュートリアルを確認してください。

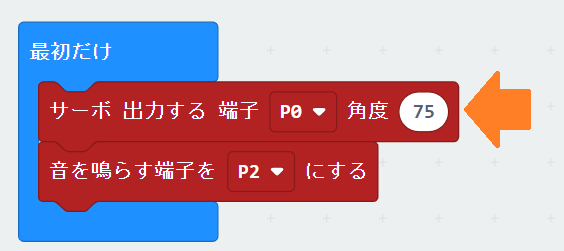

動いていないときのシッポの位置(サーボモーターの角度)を指定しています。

指定する角度は作品によって変わるので、自分の作品に合った角度に調整してください。

動いていないときのシッポの位置(サーボモーターの角度)を指定しています。

指定する角度は作品によって変わるので、自分の作品に合った角度に調整してください。

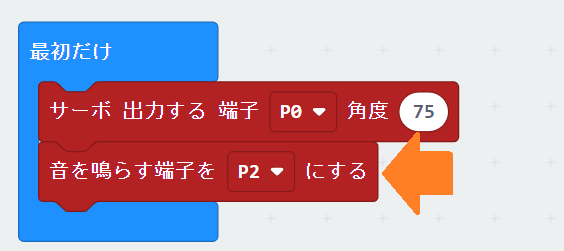

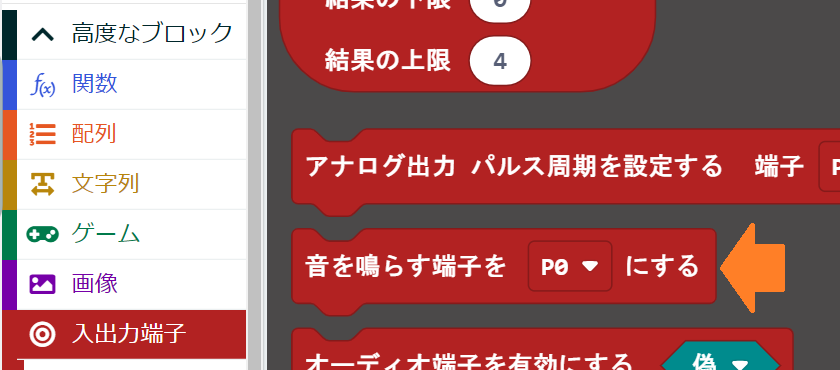

音を鳴らす端子を「P2」に設定しています。何も指定していないと「P0」になります。

今回「P0」はサーボモーターで使っています。

サーボと音で同じ端子を使っていると、サーボの動きがおかしくなる場合があります。

そのため、音を鳴らす端子を別の端子(使っていない端子)に変えています。

音を鳴らす端子を「P2」に設定しています。何も指定していないと「P0」になります。

今回「P0」はサーボモーターで使っています。

サーボと音で同じ端子を使っていると、サーボの動きがおかしくなる場合があります。

そのため、音を鳴らす端子を別の端子(使っていない端子)に変えています。

「音を鳴らす端子を…」ブロックは、ツールボックス「高度なブロック」> 「入出力端子」にあります。

「音を鳴らす端子を…」ブロックは、ツールボックス「高度なブロック」> 「入出力端子」にあります。「P0」部分を選んで、「P2」に変更しましょう。

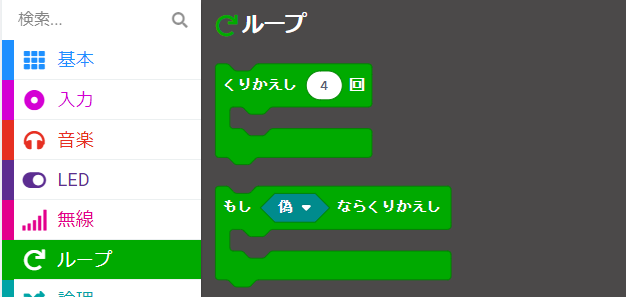

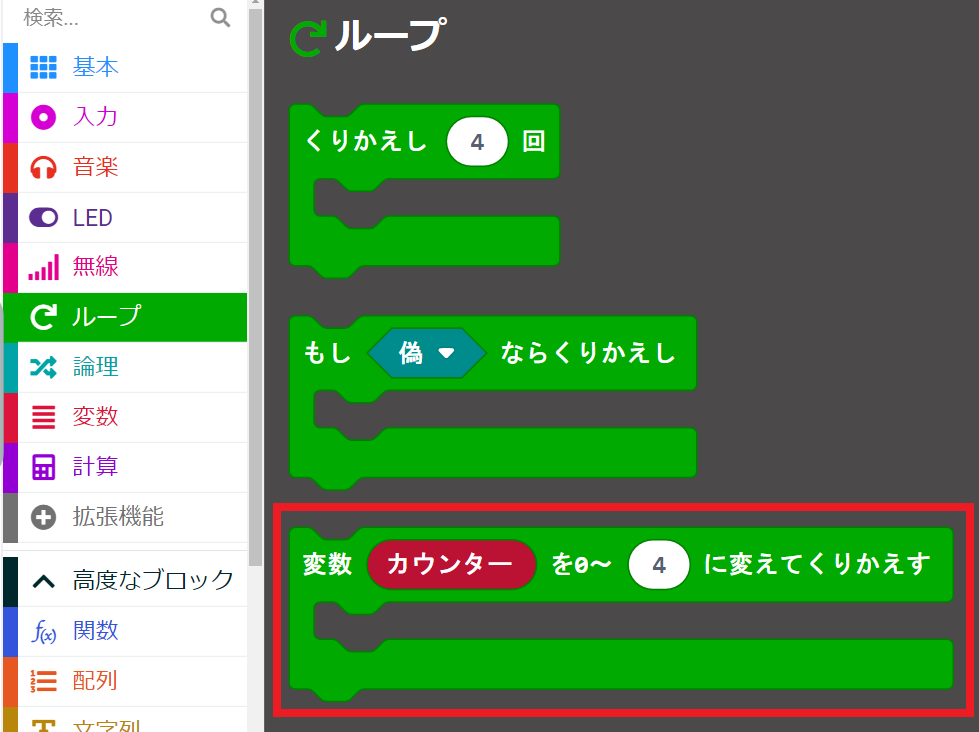

ある動作をくりかえし行いたい場合は、「ループ」のブロックを使うとかんたんにプログラムを作ることができます。

ある動作をくりかえし行いたい場合は、「ループ」のブロックを使うとかんたんにプログラムを作ることができます。

シッポをぴくぴく動かす部分で、「くりかえし」ブロックを使いました。

シッポをぴくぴく動かす部分で、「くりかえし」ブロックを使いました。

ループブロックについては、チュートリアルを参考にしてください:こちら

発展:ゆっくり動く

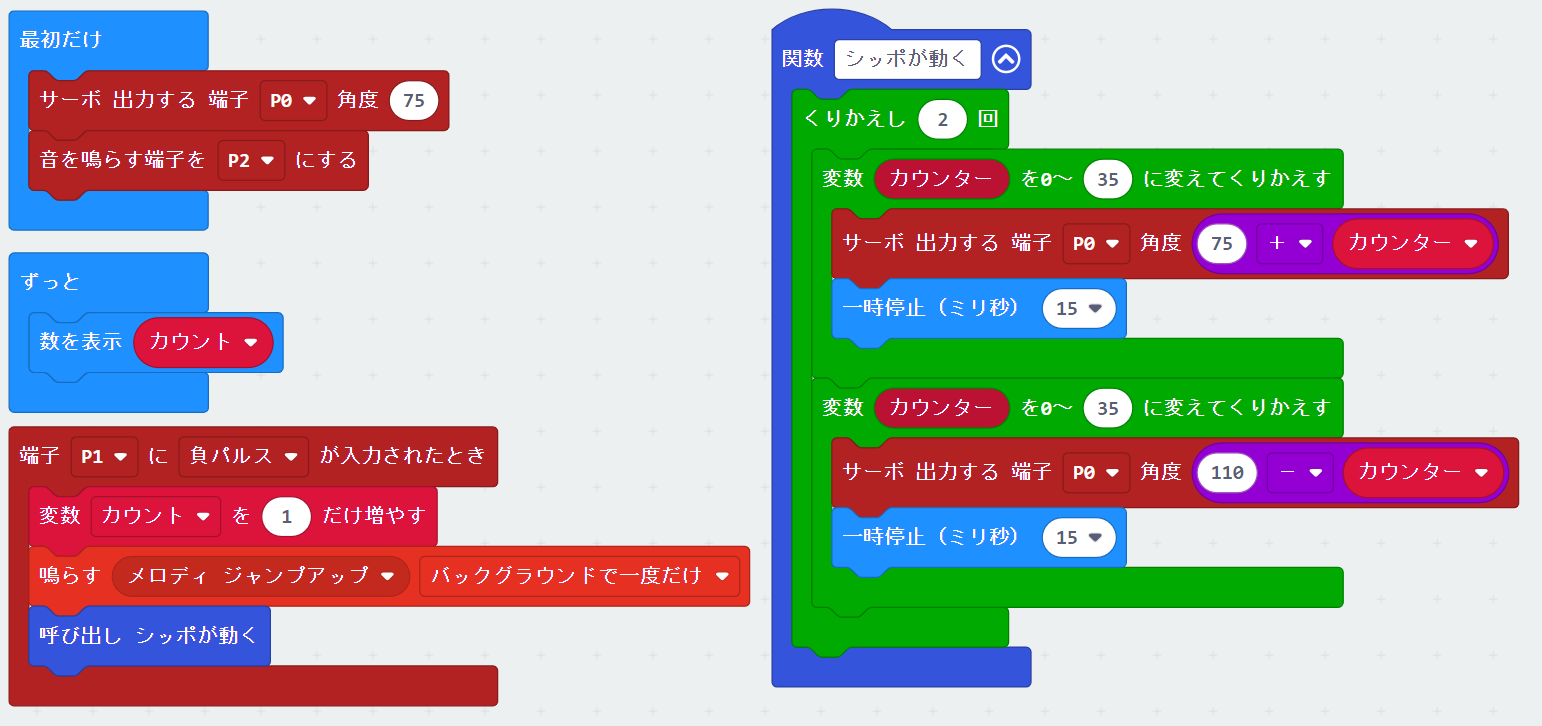

シッポがゆっくり動くようにしてみました。

プログラムURL:https://makecode.microbit.org/_V84FvF4ff1wi

※こちら画面のプログラムをMakeCodeで開く方法はチュートリアルを確認してください。

ゆっくり動かす部分は、サーボの角度(75度から110度/110度から75度)以外は同じ命令のくりかえしなので、「変数 カウンター を0~4 に変えてくりかえす」ブロックを使いました。

ゆっくり動かす部分は、サーボの角度(75度から110度/110度から75度)以外は同じ命令のくりかえしなので、「変数 カウンター を0~4 に変えてくりかえす」ブロックを使いました。

「変数 カウンター を0~4 に変えてくりかえす」ブロックは、ツールボックス「ループ」の中にあります。

「変数 カウンター を0~4 に変えてくりかえす」ブロックは、ツールボックス「ループ」の中にあります。

「変数 カウンター を 0~ 4 に変えてくりかえす」ブロックについては、チュートリアルを参考にしてください:こちら

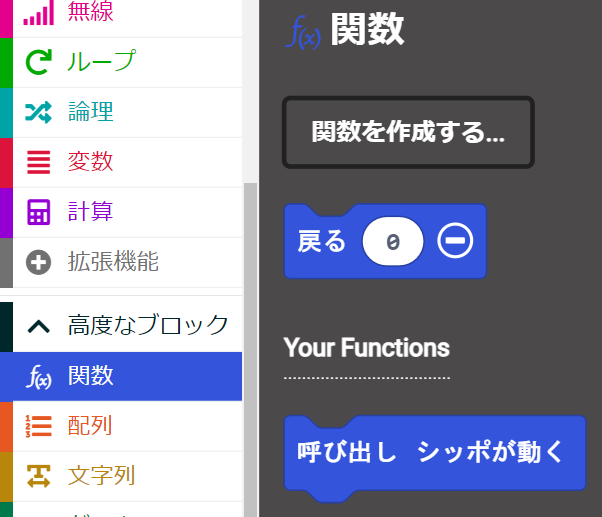

シッポを動かす部分のプログラムを関数にまとめることで、「端子 P1 に 負パルス が入力されたとき」ブロック内のプログラムを見やすくしました。

シッポを動かす部分のプログラムを関数にまとめることで、「端子 P1 に 負パルス が入力されたとき」ブロック内のプログラムを見やすくしました。

関数については、チュートリアルを参考にしてください:こちら

サーボモーターを2個使って、うでを作って動かしても楽しそうです!サーボモーターを使って、動く貯金箱を作ってみましょう!